Soudan : guérir en exil

Des gens rescapés de la guerre au Soudan témoignent dans les camps de personnes réfugiées au Tchad

Après l’exode et le nettoyage ethnique observés pendant la guerre du Darfour il y a près de 20 ans, le conflit dans l’État du Darfour occidental au Soudan a entraîné de nouvelles violences contre les communautés de Masalits vivant à El Geneina, la capitale. Aux côtés des équipes de Médecins Sans Frontières (MSF), le photographe Corentin Fohlen donne un aperçu de la vie des personnes et des familles survivantes qui ont fui vers l’est du Tchad. L’espoir ténu de revoir un jour la ville qu’elles ont quittée côtoie les rêves d’ailleurs et les souvenirs de celles qui ont déjà connu le dur quotidien des camps de personnes réfugiés.

Aider les gens à se rétablir

Djouwahir Abderamane est toujours hantée par les scènes d’horreur vécues à El Geneina où elle poursuivait ses études universitaires. Cette Soudanaise de 23 ans sort d’une longue période d’hospitalisation après avoir été blessée par balle au niveau du crâne en avril dernier. Elle reste en partie paralysée et souffre encore régulièrement de convulsions. « Les milices s’en sont prises à toute notre famille », explique sa mère. Elle rapporte les fusillades dans la rue, l’incendie des habitations, les sévices, au plus fort des violences ethniques qui ont culminé en juin 2023 et poussé des centaines de milliers de gens, majoritairement issus des communautés masalits, à tout risquer pour rejoindre le Tchad. Comme sa famille et ses proches, Djouwahir s’inquiète de la suite : peut-on se remettre de tels traumatismes? Quel avenir ici lorsqu’on ne peut plus travailler et à peine se déplacer?

Une partie des plus de 2 000 personnes blessées de guerre opérées à Adré par les équipes de MSF et du ministère de la Santé depuis juin 2023 ont d’abord été orientées vers un camp temporaire, Ambelia, à leur sortie de l’hôpital. Pour les accompagner dans leur convalescence, MSF y a ouvert une clinique pour fournir des soins médicaux postopératoires, offrir de la rééducation avec des physiothérapeutes, vérifier la consolidation des fractures à l’aide d’examens radio, ou encore refaire les pansements et gérer la douleur.

Un dispositif de soutien psychologique est également donné. Fatimé Djefall, conseillère en santé mentale à Adré, décrit ainsi son rôle.

« Je travaille avec des gens qui ont été traumatisés pendant la guerre du Soudan. S’ils sont admis à l’hôpital, les médecins peuvent nous confier ceux qui sont en état de choc, ou bien nous repérons nous-mêmes ceux qui auraient besoin d’aide psychologique, qui ont vécu des violences. Il y a certains cas que nous, les conseillers et conseillères, ne pouvons pas prendre en charge; alors nous les orientons vers des psychologues ou des psychiatres. »

Fatimé Djefall, conseillère en santé mentale à Adré

Un double exil

Fin mai, les gens abrités dans le camp d’Ambelia, y compris les blessés, ont pu être transférés dans un site plus pérenne. Il s’agit du camp de Farchana, l’un des premiers ouverts dans l’est du Tchad, en janvier 2004, et qu’on a agrandi pour faire de la place aux personnes réfugiées arrivées récemment.

Adam Mohamat Khamis connaît bien le camp de Farchana pour y avoir passé une partie de son enfance, après que ses parents ont fui leur village rasé et incendié par les milices Janjaweed en 2003. Aîné de sa famille, il était retourné à El Geneina pour étudier, s’y est marié et y a eu deux filles, jusqu’à ce que l’escalade de la violence le fasse à nouveau basculer dans l’exil. Entre sa blessure par balle au bras à El Geneina et son arrivée à l’hôpital d’Adré en juin 2023, environ une semaine s’est écoulée, durant laquelle ses plaies se sont infectées.

« J’ai perdu mon bras parce que je n’ai pas pu recevoir de soins médicaux à temps. On devait se cacher, marcher dans des conditions très difficiles, pour espérer atteindre la frontière tchadienne. L’amputation était nécessaire, et j’ai passé trois mois à l’hôpital. Aujourd’hui, on dépend des distributions alimentaires. »

Adam

Le nombre élevé de personnes parvenues à Adré avec des blessures infectées, datant de plusieurs jours, est un des aspects qui a frappé le Dr Mahamat Zibert Hissein. Ce chirurgien orthopédiste tchadien travaillait avec MSF notamment lors de l’afflux de personnes blessées à la suite du massacre d’Ardamatta en novembre 2023.

« J’étais le seul orthopédiste à ce moment-là. Il y avait beaucoup de fractures par balles et la plupart étaient infectées. Je me souviens en particulier d’un jeune garçon d’environ 15 ans qui est arrivé avec un garrot posé par ses parents huit jours avant. Ses sœurs étaient avec lui, sans leurs parents. Vu l’état de la blessure, il n’y avait pas d’autre solution que l’amputation. Au bloc, il me disait : “Docteur, tu sais que même avec une seule jambe, c’est moi qui vais devoir m’occuper de mes petites sœurs, parce qu’il n’y a plus personne d’autre”. »

La fille aînée d’Adam lui demande souvent quand la famille pourra rentrer à la maison. C’est l’école qui lui manque le plus, malgré les cours qui s’improvisent dans le camp – notamment avec son père, chargé d’enseigner l’histoire et la géographie. « Il n’y a aucune possibilité de retourner au Soudan cette fois », tranche Adam. Sa femme, elle, souhaite qu’ils puissent aller vivre dans un pays tiers sûr, comme les États-Unis. C’était aussi le rêve de son frère qui est récemment mort en mer alors qu’il tentait de traverser la Méditerranée depuis les côtes tunisiennes.

Une crise humanitaire massive

Un enfant tchadien sur cinq n’atteint pas sa cinquième année. Plus de 2 millions d’individus habitant au Tchad (sur environ 17,4 millions) sont fortement touchées par l’insécurité alimentaire.

« Nous avons hébergé jusqu’à dix familles de personnes réfugiées à la maison ces derniers mois. Nous partageons notre nourriture avec elles en attendant qu’elles soient relogées dans des camps où elles pourront avoir accès à des distributions de nourriture. »

Umsamaha Yacoub, une Tchadienne dont le fils est hospitalisé au service de nutrition intensive de l’hôpital d’Adré

L’arrivée massive de personnes réfugiées du Soudan, particulièrement vulnérables, dans ce territoire fragile n’a fait qu’exacerber la pression sur les ressources locales et les moyens de subsistance. L’État a déclaré l’état d’urgence nutritionnelle et alimentaire en début d’année 2024. Les camps de personnes réfugiées établis il y a près de vingt ans sont saturés, de nouveaux apparaissent en capacités insuffisantes et, en attendant, plus de 100 000 personnes survivent en transit sous des bâches et abris de fortune dans la ville d’Adré. L’eau manque, la malnutrition fauche les plus fragiles. Depuis plus d’un an, MSF a développé des interventions d’urgence à grande échelle pour fournir des soins médicaux et de l’eau, et pour tenter d’offrir des conditions de vie plus dignes.

L’entraide et les petits emplois ne suffisent pas : les distributions du Programme alimentaire mondial, régulièrement menacées d’interruption, faute de financement, jouent un rôle essentiel dans une telle situation de dépendance à l’aide humanitaire. De plus en plus de personnes réfugiées qui franchissent chaque jour la frontière avec le Tchad disent fuir la faim et la misère, une situation qui ne fait qu’empirer à mesure que le conflit s’éternise.

« Au début, je ne trouvais pas de travail à Adré et l’aide alimentaire n’était pas suffisante pour nous nourrir. Je vivais à Ardamatta. Je suis venue à Adré avec mes deux filles de 12 et 10 ans dès le début de la guerre. Les RSF (Forces de soutien rapide) ont pillé tous nos biens. Maintenant, je fabrique ces briques tous les jours. Je gagne 300 francs CFA pour 1000 briques. »

Fatime Deffa Ibrahim

« On n’a même pas d’endroits où dormir dans le camp d’Aboutengue. Tous les abris sont occupés et, pour le moment, il n’y en a pas pour nous. Je n’ai pas de travail, je peux à peine marcher. Ma fille aînée a proposé de venir à Adré pour tenter de gagner de l’argent et pouvoir acheter à manger pour notre famille.

Nous avons fui El Geneina en juin, sans rien emporter, en nous cachant par-ci par-là en fonction des tirs. En route, ma sœur a pris une balle dans le ventre, son mari a été blessé au niveau de la tête. Mon mari avait disparu, puis je l’ai retrouvé blessé lui aussi et soigné par MSF au Tchad. J’ai décidé après quatre mois de repartir au Soudan à la recherche du fils de ma sœur qui avait été blessé au ventre. J’ai découvert que mon neveu avait été assassiné. C’est à ce moment-là que j’ai été blessée. Des avions de guerre volaient au-dessus de nous, tout le monde courait pour se mettre à l’abri et une voiture m’a percutée. On m’a transportée en charrette à l’hôpital de MSF à Adré. Je suis passée 9 fois au bloc. Je suis revenue il y a cinq jours à l’hôpital pour les pansements et suivre des séances de physio pour m’exercer à marcher. » – Iqbal Youssouf

« Ma fille Faiha est inscrite au programme de traitement de la malnutrition depuis cinq semaines. C’est très difficile ici d’avoir à manger. J’ai une carte de ration alimentaire, mais durant la dernière distribution, je n’ai rien pu recevoir. Pour avoir un peu d’argent, je travaille dans la fabrication de briques, c’est ma sœur qui garde le bébé. Mais là, il n’y a plus besoin de main-d’œuvre depuis une semaine. Mes parents sont malades, mes sœurs sont très jeunes, je suis la seule qui peut travailler.

Le père de Faiha a disparu à El Geneina. Je suis venue au Tchad à pied, avec ma mère, alors que j’étais enceinte, au mois de juin. Fin septembre, je suis retournée au Soudan à la recherche de mon mari. Mais la guerre a recommencé à Ardamatta. J’ai donné naissance à ma fille au Soudan et j’ai repris le chemin du Tchad sans savoir où était mon mari. »

– Saffa Abdulrahim

« J’ai 65 ans, je suis arrivée hier. Nous vivions dans le village d’Abura, et nous avons dû nous déplacer à Ardamatta en 2003. En novembre, pendant des attaques à Ardamatta, nous sommes retournés dans notre ancien village. Mais il n’y a plus rien à manger là-bas maintenant et mes frères ont été tués dans la guerre. Les derniers mois ont été très difficiles. Les récoltes sont détruites. Des gens m’ont conseillé de venir à Adré pour me soigner et nous inscrire comme réfugiés, car nous avons perdu tout ce que nous avions. » – Ashei Mohamed Ahmed

Gomasha Zakria Yahya et sa famille

« Nous arrivons aujourd’hui d’Ardamatta, avec ma mère et ma fille. C’est la première fois que nous venons ici. C’était difficile, on se disait qu’il fallait patienter, mais on ne pouvait plus rester. Les milices arabes ont pris notre âne. Nous avons tout perdu : nos animaux, nos céréales, il n’y a plus rien à manger et c’est pour ça que nous sommes là. Je viens aussi pour voir un docteur, j’ai une douleur au bras qui m’empêche de dormir. »

« C’est moi qu’ils cherchaient »

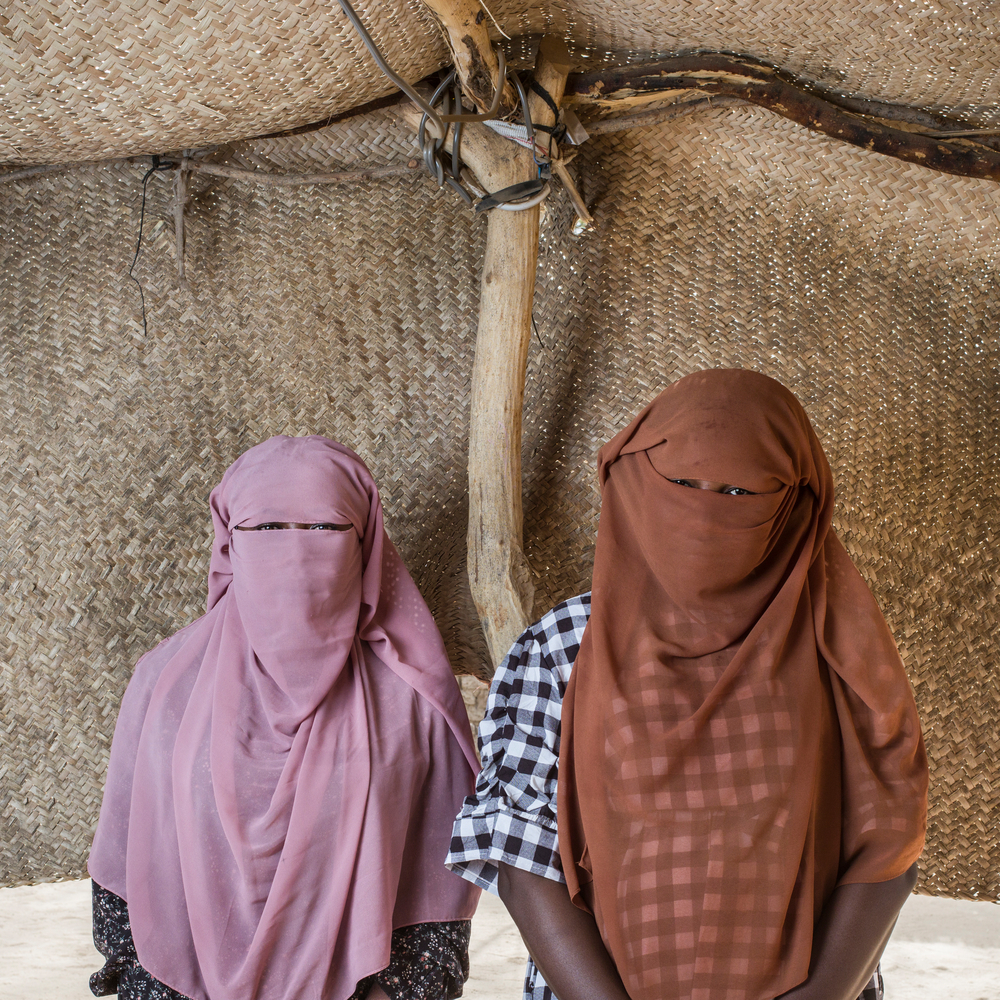

Souvent évoquées à demi-mot, les violences sexuelles semblent pourtant avoir été massives durant la guerre et persistent du côté tchadien. Elles sont exacerbées par les vulnérabilités de la population et les conditions de vie précaires. Si MSF fournit une prise en charge médicale et psychologique spécifique aux victimes, une partie d’entre elles n’accèdent pas au dispositif par manque d’information ou par crainte de la stigmatisation.

Des activistes, des travailleuses et travailleurs sociaux et médicaux, des avocates et des avocats qui étaient déjà mobilisés sur ces enjeux au Soudan continuent leur travail de sensibilisation, de documentation des exactions et d’accompagnement des victimes au Tchad.

« Nous rencontrons beaucoup de victimes de viols avec des pensées suicidaires. Elles sont isolées, nous disent qu’elles préféreraient être mortes, parce qu’elles ont quitté leur pays, qu’elles sont rejetées, et n’osent pas dénoncer les violences subies », s’inquiète une des activistes de l’association ROOTS.

Au Soudan, cette association tenait un centre social et faisait de la sensibilisation sur les violences sexuelles et sexistes. Leur rôle était aussi d’orienter les victimes, notamment pour une prise en charge médicale, de les informer sur leurs droits et de les aider dans les procédures juridiques. »

« Pendant la guerre, nos bénévoles ont poursuivi leurs activités pour faire remonter les informations des différents quartiers. Les milices sont venues chez moi. J’étais leur cible, c’est moi qu’ils cherchaient. Comme ils ne m’ont pas trouvée, ils ont tué mon père », déclare l’une des activistes.

Des avocates et avocats continuent, eux aussi, de s’engager depuis leur exil tchadien, mais sont contraints à l’anonymat. Ils rapportent la même tendance :

« On nous recherchait, parce que nous aidions à documenter les violences contre les personnes civiles et à lutter contre l’impunité des crimes de guerre au Darfour. Les milices avaient des listes avec nos noms et nos photos. Beaucoup de mes collègues ont été victimes de viols ou de meurtres durant cette guerre. »

Les pressions et menaces continuent au Tchad. Certaines personnes ne se sentent pas en sécurité, car elles reconnaissent des bourreaux parmi les gens qui passent régulièrement sur les marchés ou dans les camps autour d’Adré. Des appels et messages en provenance du Soudan les menacent souvent de les retrouver et les tuer. « Cela ne va pas nous arrêter ni nous décourager; nous allons continuer », répond, déterminée, l’une des activistes.